武道分野:中国武术流派的技法比较与价值重构

发布时间:2025-07-26

来源:见色非色 浏览次数:1155

引言:流派分野的本质逻辑

当戚继光在《纪效新书》中批判“南北拳家各执己见”时,他揭示的不仅是技法差异,更是武术作为身体文化的多元诠释路径。从少林棍法的“刚猛迅捷”到太极拳的“绵柔圆活”,从咏春拳的“中线直进”到八卦掌的“游身走转”,武术流派的形成实则是地理环境、哲学思想与实战需求共同塑形的结果。本文将突破传统“内家外家”的简单二分,从技法体系、哲学基础、实战效能与文化承载四个维度,系统剖析流派间的本质异同,并在现代语境下重新审视其价值优劣,为理解中华武术的多元生态提供认知框架。

一、技法体系的同源异流:从动作范式到身体叙事

1.1 攻防逻辑的二元对立

少林拳系的“五拳”(龙、虎、豹、蛇、鹤)展现出典型的“仿生技法”特征:虎拳取其扑击之刚,蛇拳取其缠绕之巧,这种将动物运动模式转化为格斗技术的思路,构成外家拳的核心逻辑。明代《少林棍法阐宗》强调“棍为艺中魁首”,其“揭、劈、挑、戳”的技法组合,本质上是冷兵器时代长兵格斗的徒手化表达。

与之形成鲜明对比的是太极拳的“棚捋挤按”四正手,这套动作体系脱胎于《周易》四象理论,以“圆弧运动”消解直线攻击:当对方直拳袭来时,太极拳者不直接格挡,而是通过“引化”将攻击动能纳入自己的运动轨迹,这种“以圆破直”的智慧,与道家“曲则全”的哲学一脉相承。杨式太极拳“舒展大方”与武式“紧凑精巧”的分支差异,实则是对“圆”的不同维度诠释。

1.2 空间利用的地域分野

南派武术(如咏春、洪拳)的“短桥窄马”特征,直接受制于岭南地理环境:珠三角密集的水网与碉楼建筑,使格斗空间被压缩至狭小范围,咏春拳“寻桥”套路中肘法与桥手的高频使用,正是为适应巷战与室内格斗。佛山梁赞故居的“木人桩”尺寸显示,其训练空间高度不超过2米,这种物理约束催生了“寸劲”发力技术——通过缩短发力距离换取隐蔽性,黄飞鸿“无影脚”的本质即是快速屈膝弹踢的空间优化。

北派武术则因北方平原开阔,发展出“长兵远击”的风格。河北八极拳“晃膀撞天倒”的发力模式,需要较大的前后运动空间;山东查拳“舒展大方”的架势,适合在平原地带实施大范围机动。明代《武备志》记载的“北腿胜南拳”之说,本质上是对地理环境下身体实践的经验总结,这种空间利用差异甚至反映在兵器选择上——北方多枪棍,南方多短刀。

1.3 力量生成的哲学差异

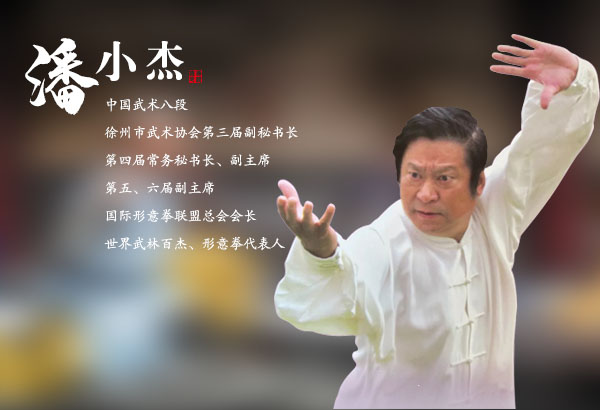

形意拳“五行拳”的发力体系极具代表性:劈拳(属金)要求“拳从心发,力从足生”,通过腰胯旋转将下肢力量传导至拳面,这种“三节贯通”的发力方式,与中医“肾主骨”的理论相关联;钻拳(属水)则强调“螺旋劲”,手臂如钻头般旋转前进,暗合《周易》“坎卦”水的穿透性。李洛能在《形意拳谱》中提出“拳打三节不见形”,要求力量传导如链条般流畅,这种对“整劲”的追求,构成北方内家拳的技术核心。

南派洪拳的“桥手”训练则呈现不同路径:其“铁线拳”通过静态桩功强化臂部肌肉耐力,广东洪家拳谱记载的“三2桥”(日字桥、十字桥、工字桥),本质上是将上肢视为“活体兵器”,通过硬度训练实现“以臂格挡”的实战效果。这种“硬桥硬马”的风格,与岭南武术对抗海盗时的实战需求直接相关——当对方持械攻击时,强健的臂部可临时格挡争取反击时间。

二、哲学根基的文化编码:从身体实践到宇宙观照

2.1 禅宗武学与道家内丹的分野

少林武术的“禅武合一”并非简单的宗教附会,而是通过“止观”修行提升格斗效能。少林寺现存的《易筋经义》指出:“炼筋者,炼意也”,要求武僧在棍法练习中保持“正念”,这种将佛教“观呼吸”转化为动作专注的训练方法,使少林拳在实战中呈现出“动中求静”的特质。明代武僧小山和尚抗倭时“棍出如电,心定如水”的记载,印证了禅宗对武术心理控制的影响。

内家拳的哲学根基则深植于道家思想。王宗岳《太极拳论》开篇“太极者,无极而生”,将拳术上升至宇宙生成论高度;八卦掌“转掌”时的“龙形猴相”,暗合《道德经》“复命曰常”的循环哲学。董海川传人所著《八卦掌秘要》提出“掌法即卦法”,将身体运动与八卦方位对应——坎卦(北方)对应掌法下沉,离卦(南方)对应掌法上托,这种将宇宙图式具象为肢体动作的创造,使武术成为可操作的哲学体系。

2.2 儒家伦理的身体实践

南北武术流派虽技法各异,却共同受制于儒家伦理框架。孔子“射不主皮”的思想,转化为武术“点到为止”的竞技原则;“中庸之道”则塑造了武术的攻防尺度——既不能“过刚易折”,也不能“过柔失骨”。明代程宗猷在《耕余剩技》中首立“武德十要”,将“尊师重道”“戒滥杀生”等儒家规范写入拳谱,这种伦理约束使武术超越单纯的技击,成为“修身”的手段。

值得注意的是,儒家伦理在不同流派中呈现差异化表达:北方形意拳强调“忠勇”,其“五行拳”练习被赋予“仁、义、礼、智、信”的道德象征;南方咏春拳则注重“孝悌”,佛山咏春拳馆的“拜师礼”中,徒弟需向“天地君亲师”牌位行礼,这种将宗族伦理融入武术传承的做法,体现了儒家思想在地域文化中的适应性转化。

2.3 少数民族武术的原始哲学

藏族“北嘎”摔跤的“三摔九式”,保留着苯教“三界观”的身体记忆——向上摔代表“天界”的升腾,向下摔象征“地界”的沉降;彝族“朵洛荷”刀舞中的“太阳纹”轨迹,源自古羌人对太阳神的崇拜。这些少数民族武术虽未形成系统哲学理论,却通过仪式化动作承载着原始宇宙观,如蒙古族“搏克”比赛前的“鹰步舞”,实则是对草原先民狩猎仪式的再现,这种“身体叙事”构成中华文化多元一体的鲜活注脚。

三、实战效能的场景适配:从战场厮杀到市井防身

3.1 军事武术与民间武术的分野

少林武术的军事基因使其在集团作战中更具优势。唐代“十三棍僧救唐王”的战例中,少林棍法采用“长兵密集阵”战术,《少林棍法阐宗》记载的“一字长蛇阵”,可有效对抗骑兵冲击;戚继光在抗倭时改编的“辛酉刀法”,吸收少林刀法“直劈直进”的特点,形成“刀长五尺,柄长一尺五寸”的实战配置,这种为战场设计的技法,注重集体协同而非个体炫技。

与之相对,民间武术更强调个体防身。咏春拳“标指”套路中的喉、眼、裆等攻击部位,均针对无甲市井格斗;河北燕青拳的“摔拿”技术,适合在街头巷尾快速制服对手。清代北京“镖局”行业的兴盛,催生了八卦掌“游身走转”的技法——镖师在押镖时需随时观察四周,八卦掌的绕圈移动既便于警戒,又能在遭遇伏击时快速转换方向,这种“实用导向”的技术选择,与军事武术的集团作战需求形成鲜明对比。

3.2 技法体系的攻防效率

外家拳的“直截了当”在短兵相接中优势明显。八极拳“崩撼突击”的发力方式,可在1秒内完成从起势到击打的全过程,这种爆发性力量适合正面硬抗;南派洪拳的“铁线桥”训练,使手臂具备格挡短刀的能力,在岭南地区的宗族械斗中颇具实效。但外家拳的短板在于对体能的高消耗——少林“金刚拳”练习者需每日数百次冲拳,这种高强度训练易导致关节劳损,明清武僧中“晚年臂疾”的记载并不罕见。

内家拳的“以柔克刚”在应对技巧型对手时更具策略性。太极拳“借力打力”的原理,可使体重较轻者制服壮汉,1929年杭州国术游艺大会上,太极拳师徐致一以“揽雀尾”化解北方拳师的猛攻,展现了内家拳的卸力智慧。但内家拳的训练周期漫长——王宗岳提出“十年不出门”的说法,反映其“内功”修炼的渐进性,这种“慢工出细活”的模式,在现代快节奏社会中面临传承困境。

3.3 现代格斗语境下的效能重估

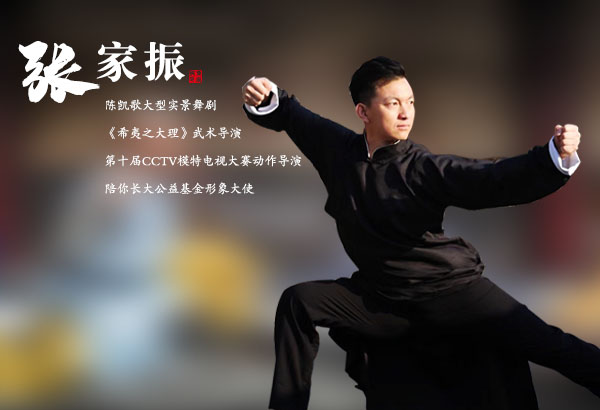

当武术面对综合格斗(MMA)等现代格斗术时,其传统技法的适应性引发争议。咏春拳“日字冲拳”的直线攻击,在MMA的地面缠斗中难以施展;太极拳“棚劲”训练对重心控制的强化,虽有助于站立格斗中的平衡保持,但缺乏对关节技的防御。2017年“传统武术 vs 现代搏击”的公开赛事中,传统武术流派暴露出“重套路轻实战”的训练弊端,这促使业界重新审视流派技法的现代转化可能——如将形意拳“五行拳”的发力原理融入拳击训练,或用咏春“木人桩”提升泰拳的防御反应。

四、文化承载的价值优劣:从技艺传承到认同建构

4.1 地域文化的身体表达

每个武术流派都是地域文化的活态标本。福建南少林拳的“鹤拳”,其“顶项拔背”的姿态模仿闽南白鹤的觅食动作;云南傣族“孔雀拳”的手部造型,源自孔雀开屏的审美意象。这些“仿生武术”不仅是技击手段,更是地域自然生态的身体叙事——广东“蔡李佛拳”融合蔡家拳的刚、李家拳的绵、佛家拳的巧,实则是珠三角多元文化融合的缩影。

少数民族武术则承载着独特的族群记忆。苗族“蚩尤拳”的“三步一回头”动作,相传是对祖先迁徙历程的再现;纳西族“阿哩哩”武术中的歌舞元素,保留着茶马古道上马帮文化的交流痕迹。这种“身体记忆”的传承价值,在全球化时代显得尤为珍贵——当云南阿昌族“蹬窝罗”武术因年轻人外流濒临失传时,其文化象征意义已超越技击本身。

4.2 哲学思想的实践载体

内家拳对“道”的身体诠释,使其成为可操作的哲学体系。太极拳“云手”动作的左右循环,直观展现《周易》“一阴一阳之谓道”的思想;形意拳“三体式”的站立姿势,将儒家“天人合一”转化为身体体验。这种“以体证道”的独特路径,使武术成为连接抽象哲学与具体实践的桥梁,正如徐哲东在《中国武术小史》中所言:“中国武术之妙,妙在以身体为载道之器。”

外家拳则更多体现实用理性精神。少林“八段锦”的健身功法,基于中医经络理论的实证经验;南拳“扎马”的桩功训练,注重下肢力量的科学积累。这种“从实践到理论”的建构路径,与中国传统文化“知行合一”的精神相契合,但也导致其理论体系缺乏形而上的超越性,在面对现代科学话语时易陷入诠释困境。

4.3 现代传承的优劣比较

在全球化传播中,不同流派展现出不同适应性。太极拳因“健身养生”功能易于被国际接受,目前全球习练者超3亿人,其“舒缓柔和”的特点契合都市人减压需求;咏春拳则因李小龙的电影传播,在欧美形成“截拳道—咏春”的认知链条,成为海外传播最广的南派武术。但这种传播也伴随着文化误读——西方“太极操”往往忽视“用意不用力”的核心原则,将武术降维为健身操。

小众流派的传承则面临严峻挑战。河北“戳脚”武术的“九翻鸳鸯腿”技法,因传人老龄化而濒临失传;四川“盘破门”武术的“板凳拳”,因现代生活中板凳作为武器的场景消失而失去实战语境。这些流派的价值不仅在于技击,更在于其承载的独特文化密码——如“盘破门”将农耕工具(锄头、扁担)转化为兵器的智慧,反映了中国武术“就地取材”的生存哲学。

五、现代性视域下的流派价值重构

5.1 技击效能的科学化诠释

借助运动生物力学分析,可重新发现传统流派的现代价值。对太极拳“棚劲”的肌电检测显示,其螺旋运动可使上肢肌肉群均匀发力,较拳击直线拳减少30%的关节压力;咏春拳“寸劲”的高速摄像分析表明,其发力过程符合“动量传递”物理原理,与泰拳“转胯发力”有异曲同工之妙。这种科学化诠释,既为流派技法提供现代理论支撑,也为武术融入现代体育教育体系开辟路径。

5.2 文化认同的符号化转化

在文化软实力竞争中,武术流派成为国家认同的重要符号。2008年北京奥运会开幕式的“太极方阵”,将太极拳转化为国家形象的视觉表达;少林武术团在全球100多个国家的巡演,构建了“中国=武术”的国际认知。但这种符号化也需警惕过度简化——当少林功夫被等同于“硬气功表演”时,其“禅武合一”的深层文化内涵可能被遮蔽。

5.3 传承模式的创新性发展

数字技术为流派传承提供新可能。VR技术还原的“虚拟少林”,可让学习者身临其境地体验棍法训练;AI动作捕捉系统能精准分析太极拳“云手”的轨迹偏差。但技术应用需与传统传承相结合——陈家沟“太极云手”APP的开发者发现,只有结合线下师傅的“摸劲”指导,线上教学才能真正传递“内劲”要领。这种“线上+线下”的混合传承模式,或许是破解流派失传危机的可行路径。

结论:在差异中寻求武道的多元统一

从嵩山少林的棍影到温县陈家沟的拳云,中国武术流派的多样性构成了一幅动态的文化图谱。当我们剥离“内家外家”“南北优劣”的简单评判,会发现每个流派都是特定历史语境下的身体智慧结晶——少林拳的刚猛承载着中原农耕文明的防御精神,太极拳的绵柔蕴含着道家对生命节奏的深刻洞察,咏春拳的精巧记录着岭南商贾社会的生存智慧。

在现代性语境下,流派的“优劣”判断应超越技击效能的单一维度:太极拳在健身养生领域的优势,少林武术在文化传播中的价值,形意拳在爆发力训练上的科学意义,共同构成武术的多元价值体系。重要的不是区分流派高下,而是理解这种差异背后的文化逻辑——正如武术谚语所言“拳无高低,人有深浅”,真正的武道境界,在于通过流派实践抵达对身体与生命的终极认知,这或许是传统武术给予现代社会的最大启示。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。